プラモデルのエアブラシ塗装で、一番ハードルが高いのってどの工程でしょうか?

人それぞれ得意不得意はあると思いますが、筆者は「塗料の希釈」が今も昔も苦手です。

本っ当に、この希釈さえ必要なければエアブラシのハードルが一段も二段も下がるんですけどね......。

しかし、存在するものは仕方がありません。

この記事では、筆者の勉強もかねて「塗料の希釈の時はこうすれば良いかも!」と気づいた点を書いていこうと思います。

目次

なぜ希釈が必要なのか

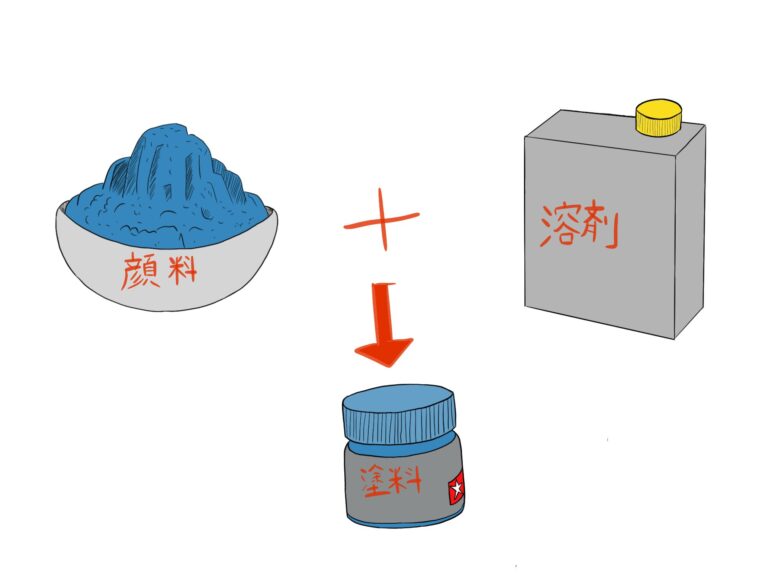

この話は顔料系塗料を前提にして解説しています。

そもそもなぜ希釈をしないといけないのか。

それは塗料を吹きやすい状態にして、さらに塗装後の表面を滑らかにするためです。

普通のラッカー塗料などには顔料が含まれています。

上の写真を見た通り、砂のような顔料だけではとてもプラモデルのパーツに色を塗ることは出来そうにありません。

そこで溶剤等を加えて塗装可能にしたものが塗料です。

実際には樹脂などその他の材料も加わっています

しかし模型店などで見かける瓶詰の塗料も、時間の経過などによって理想的な希釈状態ではない状態で売られています。

なので、改めて私たちユーザーの方で塗料の希釈を行う必要があるというわけですね。

理想の希釈具合とは

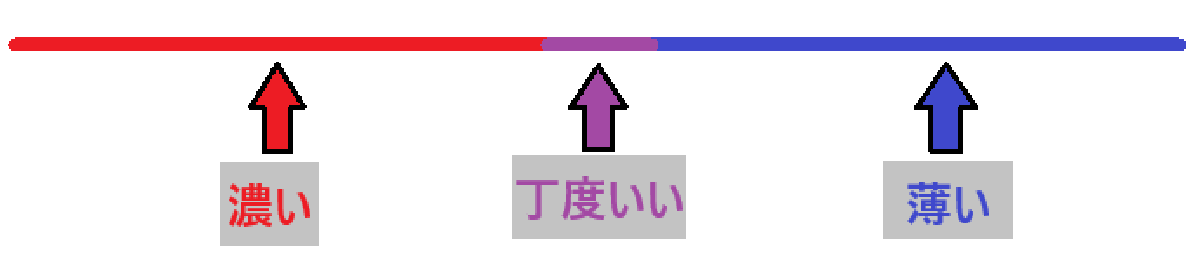

今回はグラデーション塗装や砂吹きといった特殊な方法ではない、いわばベタ塗りを行うことを前提にして解説します。

塗料を希釈する必要があるのは分かったけど、じゃあ塗料にどれぐらいの溶剤を混ぜればいいの?

普通のベタ塗りをする場合は濃すぎもせず薄すぎもしないその中間を狙うのが基本とされています。

- 【激濃】......スプレーから塗料が出てこない

- 【かなり濃い】......塗料は出てくるけど、塗料が霧状ではなくブツブツとした粒状

- 【やや濃い】......良い感じに塗れてはいるけど、気を付けないとブツブツが浮いてきてしまう

- 【丁度良い】......しっかり塗料が付着して、かつ表面も滑らか

- 【やや薄い】......表面は綺麗だけど色がなかなか乗らない

- 【激薄】......色が乗らない上にエアブラシの風圧で塗料が垂れる

希釈具合 によって起こる問題

ここからは具体的に「塗料が薄い/濃い場合に起こる問題点」について見ていきます。

希釈が薄い場合

溶剤を加えすぎて、薄くなってしまった塗料で塗装を行うとどうなるのかについてです。

まず、塗料が薄い場合、パーツになかなか色が乗りません。

溶剤に色が付いているわけではないので、溶剤を加えれば加えるほど塗料が薄まってしまうわけですね。

水でビシャビシャになった薄ーい絵の具を想像すると分かりやすいかと思います。

あの状態の絵の具で紙に描いても、色が乗らないですよね。

ちょうどいい希釈具合なら3回も吹けばだいぶ色も乗ってきますが塗料が薄いと5回、6回と吹いてあげないと発色してくれません。

色が薄まるだけでなく、塗料がそもそもパーツに定着しないという問題も出てきます。

溶剤を含みすぎると塗料に「粘度」が足りず、エアブラシから塗料と一緒に出てくる空気に負けてしまい、塗料が垂れてしまいます。

こうなってしまうと「垂れた部分だけが厚ぼったくなり、凸凹とした塗面」になってしまいます。

特に角ばったパーツを塗装する場合は、エッジ(角)に塗料が乗らなくてその部分だけ塗装が剝げているようにも見えてしまうので注意が必要です。

希釈が濃い場合

溶剤が足らなくて、濃くなってしまった塗料で塗装を行うとどうなるのかについてです。

塗料が濃いと、表面が目で見てもザラザラしてきます。

これは溶剤が足らず、塗料(顔料)が固まった状態で付着してしまったために起こる現象です。

エアブラシ塗装というのは「顔料を溶剤で溶け合わせたもの(塗料)を、空気の力でプラモデルに吹き付けて付着・固定させる」というものです。

綺麗な塗装面にするには「顔料が溶け合わさる状態」にしておく必要があるのですが、溶剤が少ない(希釈が濃い)と塗料がプラモデルに届く前に、顔料が固まってしまって混ざらなくなります。

結果「固まった顔料(粒)」が目立ってプラモデルにくっついてしまうのですね。

この「塗装面の粒粒」は塗り重ねていけばごまかせる部分はあるのですが、塗装面の「ザラザラした質感」は残り続けます。

さらに塗装面に「粒」が多いと、塗装して乾いた後も「粒が外部からの力にひっかかりやすくなって、塗装面が剥がれやすい」ということにもなります。

希釈の目安

タミヤさんのエアブラシの説明書によると、各塗料の希釈の目安は以下の通りです。

- 【ラッカー:薄め液】......1:1~2:3

- 【エナメル:薄め液】......1:1~2:3

- 【アクリル:薄め液】......1:0~2:1

※あくまでも目安です。

自分は(ラッカーの場合)1:0.7ぐらいで混ぜて、そこから薄め液を足して微調整をしています。

【激濃】とか【激薄】だと流石にエアブラシのカップの中でも「これダメだわ」って分かるのですが、【やや濃い】【やや薄い】程度だと吹いてから「あっ、塗料濃い/薄いな」となりがちです。

希釈のコツ

希釈のコツとして

「濃い目(溶剤よりも塗料の方が多い)」の状態から、溶剤を徐々に足して調整する

と良いと思います。

というのも、溶剤はピュッと簡単に足せますが、塗料はいちいちビンを開けて、慎重に塗料を流して......と面倒なので「後から溶剤を足さなくて良い状態」にするのが楽です。

希釈具合の判断方法

塗料を希釈したら、エアブラシに入れてパーツに吹いていく前に「希釈具合」を判断していきましょう。

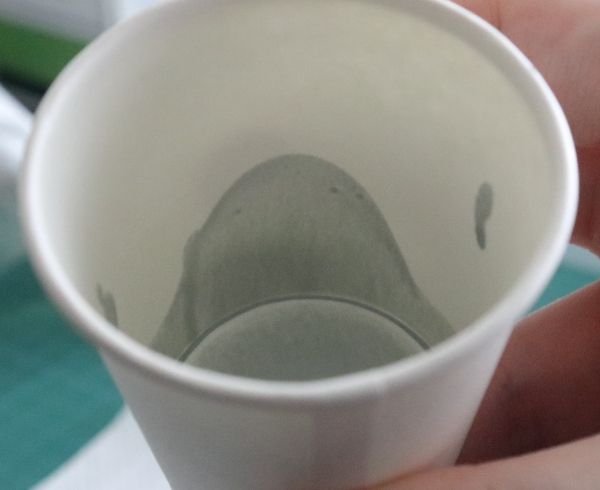

紙コップの垂れ具合 で判断する

これは塗料を希釈するのを紙コップで行っている人向けです。

塗料の入った紙コップを傾けて、紙コップの側面に残った塗料の跡を参考に、希釈具合を判断します、

希釈が薄い場合の特徴

- 塗料が一瞬で下に落ちる

- 側面に跡が全然残らない

希釈が濃い場合の特徴

- 塗料が落ちるのが遅い

- 塗料の跡が、くっきりと側面に残る

うがいの「音」で判断する

うがい(エアブラシの先端を指で押さえて、空気をカップ内に逆流させること) をさせた時の「音」で、希釈具合を判断する方法があります。

希釈が薄い場合の特徴

- 「ぴちぴちぴちぴちっ」という軽い跳ねるような音

希釈が丁度良い場合の特徴

- 「ぶちゅぶちゅ」「びちゅびちゅ」という若干粘度のある音

希釈が濃い場合の特徴

- 「ぎちぎちぎちぎち」や「ぶちぶちぶちぶち」という苦しそうな音

うがいの「泡の大きさ」で判断する

「泡の大きさで判断」は「風圧」「エアブラシの種類」等でも変わってくるので、そこまで頼りにはならないです。

うがいした時、カップの中で塗料が撹拌され「泡」が出来ると思います。

この時の「泡の大きさ」も、希釈具合を測るのに使えます。

希釈が薄い場合の特徴

- 【小さめの泡が、カップ内に大量にできる】

- 塗料が薄いと「塗料の粘度も弱い」となります。

結果「泡が送り込まれた空気に耐えられず、すぐに弾けてしまう」となり、結果的に「小さい泡しか残らない」となります。 - 粘度が弱いと、泡立ちやすくなります。

つまり「出来る泡の大きさは小さいけど、たくさんの泡ができやすい」となります。

- 塗料が薄いと「塗料の粘度も弱い」となります。

希釈が濃い場合の特徴

- 【大き目の泡が、カップ内に少しできる】

- 塗料が濃いと「塗料の粘度が強い」となります。

結果「泡が空気に耐えて安定して成長し、大きくなりやすい」となります。 - 粘度が強いと、泡立ちにくくなります。

つまり「出来る泡の大きいけど、泡の数は少ない」となります。

- 塗料が濃いと「塗料の粘度が強い」となります。

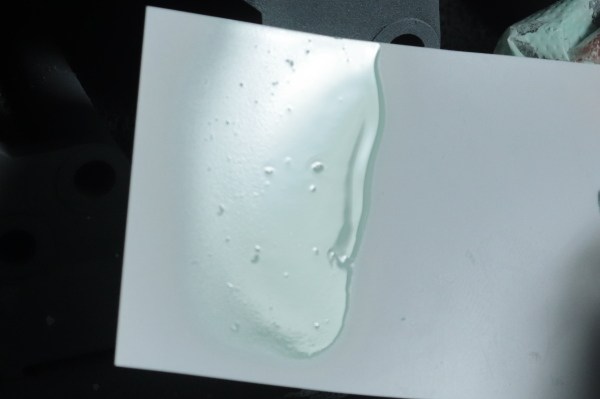

試し吹きで判断する

これが一番重要です。

パーツに吹き付ける前に

- 紙

- 余ったランナー

- プラ板

- ペットボトル

などに「試し吹き」をすることで「本番のパーツに使っても良い希釈具合か」を判断します。

希釈が薄い場合の特徴

- 液が垂れる

- 色が乗らない(薄い)

希釈が濃い場合の特徴

- 「ビーッ」という紙を割いたような音がする

- 吹いた跡がざらざらしている

- 粒粒(溶けてない顔料)が、飛沫として目立つ

特に「飛沫部分」を見るのは重要です。

特に自分は「サッと吹いた時のテカり具合」を注視します。

エアブラシをサッと横に吹いて

- 【塗料が垂れる】

薄すぎ - 【表面がテカって濡れている】←自分はこれが好み

薄めの希釈 - 【ゆっくりエアブラシを動かせば、表面がテカる】

濃い目だが、しっかり塗装すれば表面がザラつかない - 【エアブラシを止める&思いっきり近づかないと表面がテカらない】

濃すぎ

という風に判断します。

塗料が薄い/濃い場合 の実例

ご覧の通り発色にかなり差があります

ここからは実際に「塗料が薄い/濃いとどうなるか」を別途見ていきます。

下の画像は「黒の塗料を一回拭きつけた後」です。

- 【薄い塗料】

- 色が全然乗っていない

- 【濃い塗料】

- 色は乗っているけど、粒が浮いていてザラザラ

次は「3回目」を見ていきましょう。

- 【薄い塗料】

- 色がようやく変わって来たけど、まだまだ吹き重ねる必要がありそう

- 【濃い塗料】

- 色はしっかり乗ってるけど、「粒粒(溶けていない顔料)」だらけでザラザラ

「希釈」はあくまでも一要素

ここまで書きましたが、「塗料の濃い薄い(希釈具合)」というのはそこまで気にしすぎる必要はありません。

確かに「濃すぎる」「薄すぎる」のは問題ですが「濃いめ」「薄め」程度なら、吹き方でどうとでもコントロール可能です。

- 【塗料が薄い】

- エア圧を下げればいい

- 距離を離して吹けばいい

- 塗り重ねればいい

- 【塗料が薄い】

- エア圧を上げればいい

- 距離を近づけて吹けばいい

- 少ない回数で塗り終えればいい

重要なのは

「ベストな状態の希釈」を目指すのではなく「希釈具合を把握」して、それに合った吹き方をする

ことだと思います。

まとめ

今回は「塗料の希釈具合について」を、自分の勉強も兼ねて記事にしてみました。

「エアブラシ塗装」は楽しいのですが、その前段階の「希釈」は気を遣うし苦手です。

ただし「風圧の調整」や「エアブラシの距離」で「多少の希釈の濃い薄い」どうとでもなりますので「完璧な希釈」に拘らず「まぁこれなら吹けるだろ」ってぐらいで塗装しちゃえば良いと思います。